在数字化浪潮席卷全球教育领域的今天,化学教育正面临双重挑战:一方面,传统教学模式难以突破时空限制与个性化教学瓶颈;另一方面,国家战略对“数字化+专业”复合型人才的需求持续升级。我院张兴文教授团队通过实践探索,构建起以AI技术为核心的智慧教学模式,为理工科教育数字化转型提供了创新范本。

基于《计算化学》AI课程,开展了《化学大模型与智能体:AI for Chemistry》建设与应用的实践探索。

让我们一同走进《化学大模型与智能体:AI for Chemistry》数智赋能化学学科智慧教学之旅。

一、课程建设目标:AI破解化学教学核心痛点

化学作为实验性基础学科,长期面临三大矛盾:首先,资源离散化,教学案例、虚拟实验等数字资源分散于多个平台;第二,评价单一化,依赖试卷的传统评估难以捕捉过程性学习数据;第三,能力存在断层,学生思维程序化,学科交叉创新能力培养缺失。大模型和AI教学工具的出现,为破解以上痛点提供了新的可能和助力。

二、课程建设实施:数字赋能型课程教学创新设计

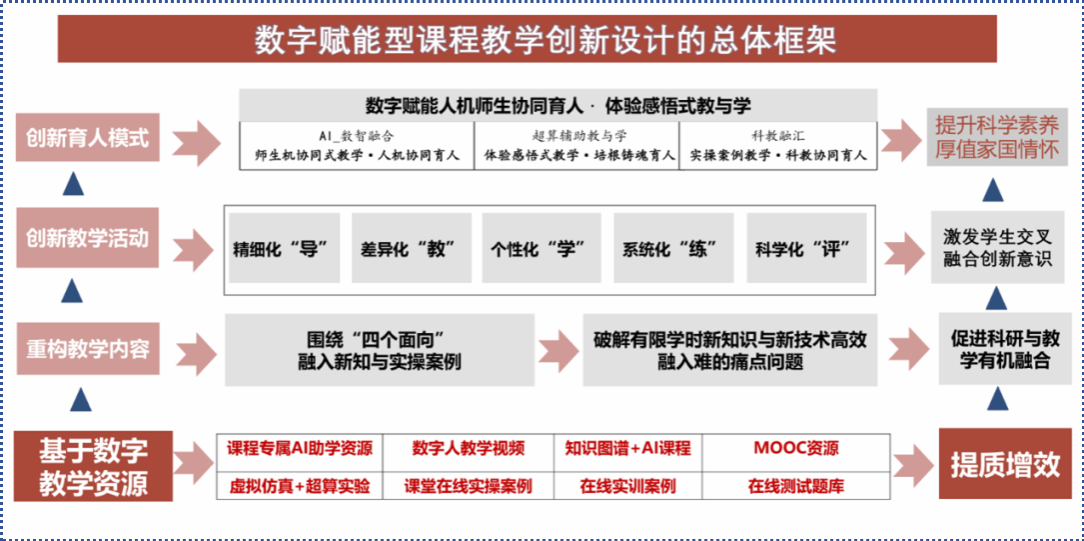

基于国内开源大模型和AI平台,建设数字人教学视频、知识图谱和AI学伴,同时结合课程慕课、课堂在线实操案例、在线测试题库、虚拟仿真、超算实验等多样化教学资源,进行了数字赋能型课程的教学创新设计。

首先,教学团队重构教学内容,围绕“四个面向”融入新知识和实操案例,破解有限学时下,新知识与新技术难以高效融入的困境,促进教学和科研有机融合;其次,创新教学活动,将“导”“教”“学”“练”“评”的过程向精细化、差异化、个性化、系统化、科学化发展,激发学生建立交叉融合创新意识;第三,创新育人模式,通过数字赋能,人机师生协同育人,体验感悟式教学,提升科学素养,厚植家国情怀,共同助推科教融汇,实现课堂教学真正意义上的提质增效。

三、课程建设特色

(一)“AI+学科知识”辅助教与学的创新型应用

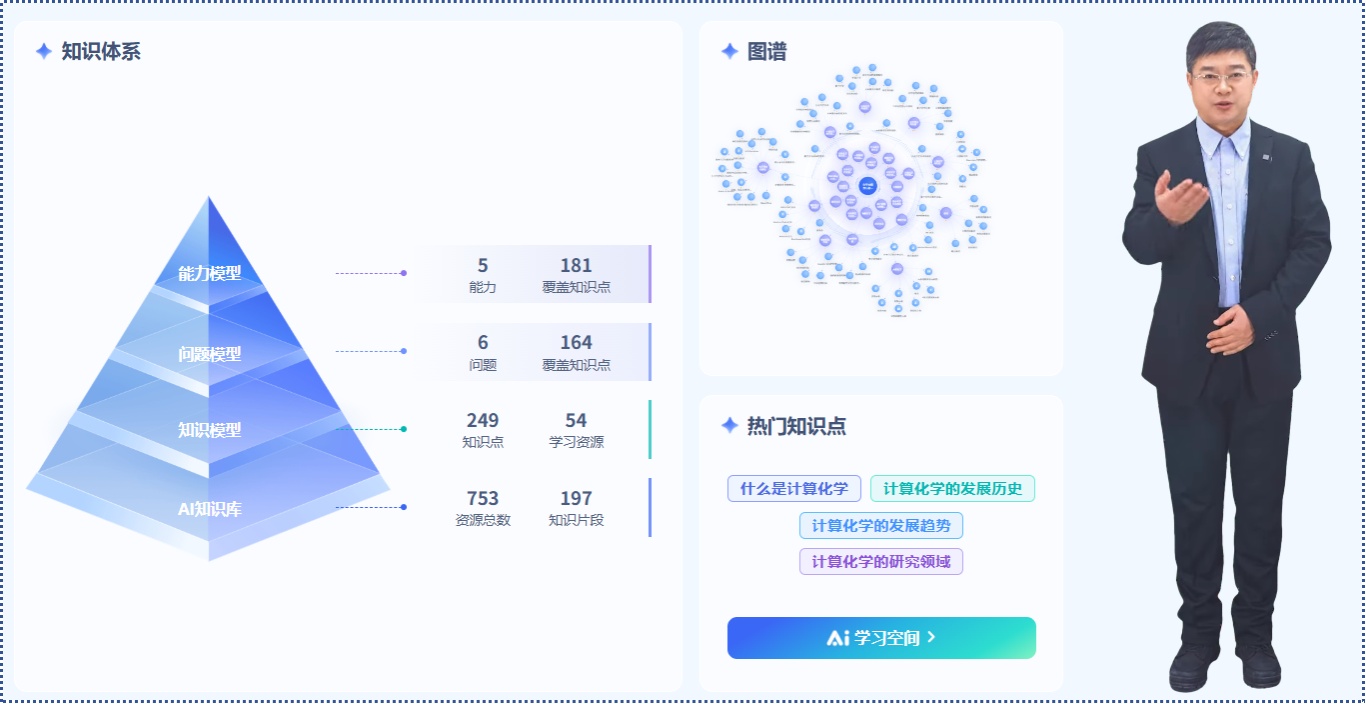

课程通过数字化知识库和AI智能有机融合,将多模态教学内容和教学过程数据进行整合与管理,为师生提供智能化、跨时空、可量化、个性化的教学服务。

课前,结合知识图谱,教学团队可以了解每个学生课程掌握度和完成度,将传统的课程升级为“AI+”个性化教学;通过AI智能伴学,按照学生的学习情况和能力水平,自动调整课程内容和难度,用自适应式学习方式提供个性化的教学服务;课后,学生还可以使用AI智能学伴即时解答学科知识问题,满足学生即时学习需求;另外,“AI+”交叉融汇也可为学生提供具有高度交互性和沉浸式的虚拟学习环境,为学生提供更加全面、多元的学习体验。

(二)“AI+特色案例”:培养数字化与学科知识交叉融合的复合型人才

在数字化素养与自然学科交叉融合过程中,“用程序化思维解决问题”的能力是传统教学中的短板,而AI工具恰好可以弥补这一不足,让“利用程序化思维求解化学问题”得以实现。为满足国家对未来人才的战略化需求,培养数字化与学科知识交叉融合的复合型人才,本课程围绕面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场、面向人民生命健康这“四个面向”,融入课程相关新知识与实操案例,构筑教学内容新架构。理论思维、实验思维和计算思维是支撑自然科学发展的“三大支柱”,如今加上人工智能这种智能思维,形成系统化的思维体系,人才培养质量将在未来得到显著提升。

(三)基于大模型打造课程专属智能体

基于化学学科数据库,结合实际教学过程中学生会遇到的问题,发挥AI技术和相关智能体的作用,借助DeepSeek大模型打造学科专属的智能教学应用,利用AI助教、助学、助研。

基于《计算化学》课程资源和学堂在线平台,汇集4267个资源,打造了包含87.82万个知识切片、11.1万个公式、26.1万张图片,超过5.1万份表格,集成了103本电子书的庞大课程知识库。